Por Lorena Direnzo

Tres investigadores del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) cruzaron el Lago Puelo en bote hasta llegar la desembocadura del río Turbio, vadearon ese río caudaloso y debieron caminar 50 kilómetros hasta llegar al lugar proyectado. El objetivo era recolectar la mayor cantidad posible de semillas de alerces, una especie catalogada en peligro de extinción.

Cuando lograron reunir unos 300 gramos de semillas -lo que equivale a unas 3.000 semillas-, emprendieron el regreso. Otros 50 kilómetros y el regreso en bote. «Encontramos plantas madre con buena semilla. Se colectan los conos antes de que abran, se los pone en calor y cuando se abren, liberan las semillas», detalló Andrés de Errasti, un biólogo especializado en micología y técnico del Conicet en el Ciefap.

Gran parte de ese material tuvo como destino el vivero experimental de la institución donde se producen plantines de especies nativas arbóreas, arbustivas y herbáceas, con la idea de sembrarlo de forma tradicional; mientras que otra parte se destinó para el proyecto de micropropagación clonal del alerce a través de la técnica de cultivo vegetativo que lleva adelante la investigadora del Conicet, María Laura Vélez.

“Con esta técnica se intenta que los alerces tengan un buen crecimiento o resistan enfermedades. Se mantiene el genotipo porque los individuos son clones; no hay cruzamiento. Es como si hicieras gajos de una planta”, describió de Errasti.

El parque nacional Los Alerces cuenta con grandes bosques naturales que acogen a la segunda especie arbórea más longeva de la Tierra. El árbol más antiguo en este sector es un alerce de 60 metros de altura y tiene 2.600 años de antigüedad. El área contiene alrededor de 7.000 hectáreas habitadas por alerces de edad avanzada, lo que equivale a más de un tercio de todos los bosques de alerce que aún quedan en Argentina.

El alerce es considerado una especie en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) debido a que sus poblaciones están decreciendo. «No puede cortarse ni comercializarse en estado verde y está prohibida su comercialización internacional a los países miembros de CITES (Convención Internacional sobre el Comercio de Especies de Flora y Fauna Amenazadas)», advirtió Vélez, quién además es profesora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Dijo que no se conoce la cantidad de individuos en Argentina, aunque sus bosques ocupan áreas pequeñas en relación a Chile, donde ocupan áreas mayores.

Por otro lado, el alerce es una especie nativa y endémica de la región patagónica en Argentina y Chile, es decir que no hay en otro sitio. Unos años atrás, se estimó que habrían unas 20.600 hectáreas de alerce en Argentina y que un 85% se encuentran en áreas protegidas provinciales o nacionales. El 64% de los bosques de alerce se encuentran en Chubut y de estos, aproximadamente el 36% en el Parque Nacional Los Alerces.

La difícil tarea de colectar semillas

Colectar semillas del alerce no es para nada sencillo. Por lo general, los lugares para acceder a los alerzales presentan diversas dificultades. Se encuentran en el distrito valdiviano, un bosque que está más presente en Chile que en Argentina. Del lado argentino, los lugares que registran presencia de esta especie son pocos. Hay que acercarse lo más posible a la frontera para encontrarlos.

En Puerto Blest, por ejemplo, sobre la desembocadura del río Frías en el lago Nahuel Huapi, prevalece la selva valdiviana con una riqueza infinita de especies.

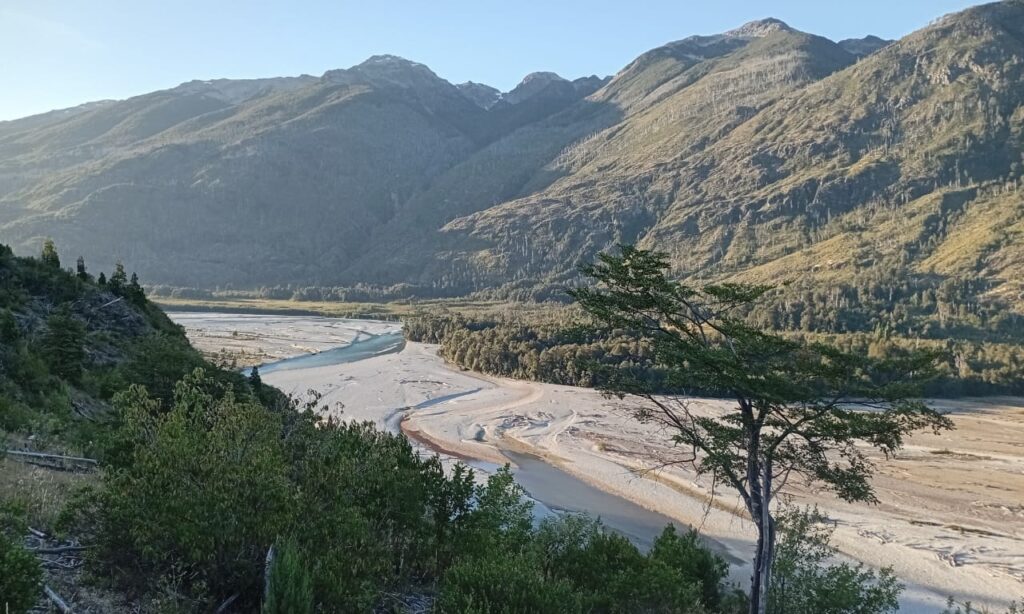

Otro sector clave es el lago Menéndez, de origen glaciar ubicado en el Departamento Futaleufú en Chubut, a donde los investigadores llegan en lancha. “Sin embargo -advirtió de Errasti-, de esos alerzales no estábamos teniendo buena semilla, por eso decidimos trasladarnos al Turbio aunque es más costoso logísticamente”. Se trata de un rincón remoto y de difícil acceso, de una belleza singular, al que sólo puede llegarse a pie.

Los investigadores aseguraron que son expediciones que se deben planificar con tiempo. Para acceder al río Turbio, por ejemplo, se requiere cruzar el lago Puelo, de modo que suelen contratar a pobladores que tienen botes. Luego, se vadea un río que los investigadores describieron como «bastante peligroso» y se inicia la caminata.

«No es para iniciados: tenés que conocer bien el terreno y la gente. Hay que avisar que vas y pedir permiso. Una vez ahí, siempre pasamos a visitar a los pobladores. Habrá entre ocho y diez familias viviendo ahí», relató. Consideró fundamental la relación con los lugareños ya que el objetivo es que se apropien de la tarea de los investigadores. Por eso, se entregan libros de fauna y flora, se enseña a cosechar semillas a quienes están interesados y se hace divulgación sobre hongos comestibles.

Micropropagación genética

Vélez lleva adelante un proyecto que tiene como objetivo «desarrollar herramientas biotecnológicas para la propagación in vitro de esta conífera emblemática del bosque andino-patagónico». Esto significa que, a partir de una planta, es posible obtener múltiples en el laboratorio.

En un primer momento, se utiliza el embrión que contiene la semilla madura que se cultiva con nutrientes y hormonas específicas para inducir los brotes. Cuando se multiplican esos brotes, se dividen a fin de que produzcan raíces. Cada uno de ellos da lugar a una planta que es trasplantada a una maceta y se traslada al vivero. «Es un proceso laborioso de mas de un año. Esta tecnología no ha sido desarrollada en la región, no hay antecedentes en nuestras coníferas nativas», resumió Vélez.

Explicó que, a través de esta metodología, se puede contribuir a la conservación de los recursos genéticos de esta especie cuyas poblaciones están disminuyendo: «Debemos preservarla para que, a futuro, podamos seguir contando con esa riqueza y variabilidad genética. Además, como las producimos en el laboratorio, nos permite investigar, estudiar por ejemplo cómo podemos hacer que esta especie resista mejor el cambio climático, el incremento de la sequía, el aumento de la temperatura o el ataque de posibles patógenos. De esta forma, podríamos inducir la resistencia y, a su vez, las podríamos propagar».