Claudio Bertonatti cuenta que, mucho antes de convertirse en un reconocido naturalista, en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires —donde el cemento tapiza el paisaje—, ya se interesaba por la fascinante organización de las hormigas, las formas de las nubes y también, por las noches, se preguntaba qué había más allá.

En marzo, Claudio recibió el reconocimiento a los “Líderes de la Ruralidad de las Américas”, otorgado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en San José de Costa Rica. “Yo no soy líder de nada, yo acompaño”, reflexionó en el programa Pausa, conducido por Vivian ‘Lulú’ Mathis.

El reconocimiento está destinado a quienes cumplen el rol de garantes de la seguridad alimentaria y nutricional, y al mismo tiempo actúan como guardianes de la biodiversidad a través de la producción responsable. Para Claudio, la distinción provocó alegría en un momento que a veces se torna amargo porque siente que todo lo que valora —como la conservación de la naturaleza y la diversidad cultural— es despreciado por muchos gobernantes.

Claudio reflexiona de forma apasionada sobre cómo nos comportamos con el entorno natural. “Ecológicamente hablando, somos anormales”, definió convencido, y explicó que ninguna especie genera residuos en un escenario silvestre. “En cambio, los humanos sí lo hacemos. Y una parte del problema está en nuestra educación, que profundiza mucho en la información, pero no en las emociones”.

De esa crítica, Claudio excluye al jardín de infantes, donde —apunta— se enseña a compartir, a ordenar, a guardar cada cosa en su lugar y hacerlo con alegría. También se promueven el respeto mutuo y la superación de rivalidades y rencores. Sin embargo, considera que más adelante atravesamos un sistema educativo que abruma con datos que hay que recortar y repetir. “Cuanto más parecido lo decimos al profesor, mejor será el puntaje. Entonces no nos enseñan a tener una mirada autocrítica ni a desarrollar nuestras emociones”, señaló.

Recordó al pedagogo Francesco Tonucci, quien decía que nos enseñan a leer y a escribir, pero no a amar la literatura. “Lo hacemos por obligación, por un ‘papelito’ que llamamos diploma”, lamentó.

Para el naturalista, ese concepto se puede aplicar al vínculo con el medio ambiente. “Si no nos enseñan a amar la naturaleza, a sorprendernos de ella como cuando éramos chicos, ¿cómo la vamos a respetar?”, se preguntó. Agregó que hemos perdido nuestra capacidad de asombro en el mundo real, aunque no en el virtual. Es fundamental —dijo— recuperar el equilibrio. Recordó también un relato del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, quien contaba que unos pescadores le habían dicho que ellos “sentipensaban”, porque al relacionarse con el mundo que los rodeaba, pensaban con el corazón y sentían con la cabeza.

Claudio se define como naturalista y eterno aprendiz, ya que —según afirma— cada vez que se encuentra con un paisaje, aprende algo nuevo. Además, es docente, y asegura que da clases porque cree firmemente en que las personas pueden cambiar.

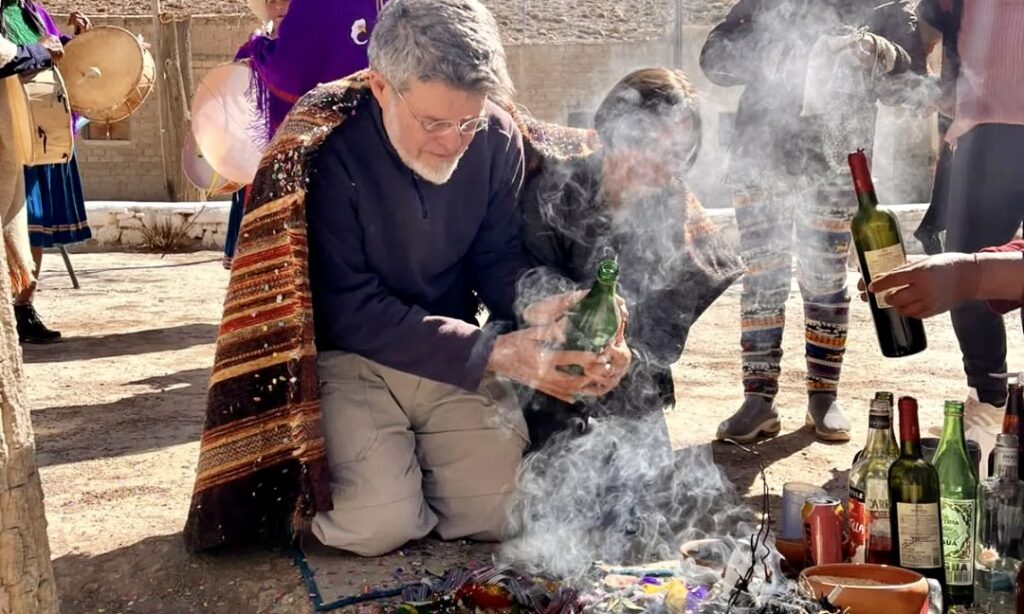

Lamenta que hoy el conjunto de saberes culturales sea uno de los patrimonios más vulnerables. Como ejemplo, menciona el conocimiento sobre plantas medicinales o los relatos sobre seres sobrenaturales que habitan la naturaleza. “Donde no llega el poder judicial, en medio del bosque o de la montaña, aparecen las leyendas para recordarnos lo que está bien o mal”, destacó.

“Me consta que, a lo largo de la vida, nos encontramos con personas que nos tocan el hombro, nos aportan algo, y ya no somos los mismos”, sostuvo. Siente la responsabilidad de “despabilar”, especialmente a los más jóvenes, que aún no han definido su camino. “Hay que ayudarlos a encontrarlo”, dice. Recuerda que los japoneses llaman Ikigai a ese propósito vital que da sentido a la existencia.

También subrayó la importancia de mantener una mirada luminosa sobre el futuro. Recordó a un amigo, Carlos, que lo invitaba a tomar el té solo para imaginar cómo sería el mundo si dependiera de sus voluntades. “Me parecía algo hermoso, porque no siempre visualizamos cómo queremos que sean las cosas. Es cierto que existe la oscuridad, pero no lo es todo”.

Actualmente, Claudio Bertonatti se desempeña como investigador de la Universidad Maimónides y asesor científico de la Fundación Azara. También dicta clases en diversos centros educativos, entre ellos la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en la Cátedra UNESCO sobre Turismo Cultural.

Más allá de su modestia al referirse al premio recibido en Costa Rica, admite que le provoca satisfacción, especialmente en un contexto desafiante para quienes trabajan por la conservación. “Es valioso porque se reconoce a personas que defienden la naturaleza y la diversidad cultural del campo. Igualmente, creo que más que ser reconocidos, hay que ser meritorios para estar tranquilos con nosotros mismos”.